ブッダの八正道 邪見

前回の十善業、十悪業を深堀してみました。

ブッダは邪見を退けることを八正道のうちの正見であると明確に教示しています。

然るに、諸比丘よ正見は先行するものなり。而も諸の比丘よ、如何が正見は 先行するものなる。邪見を邪見と了知し、正見を正見と了知するなり。彼には かの正見あり。

而して諸の比丘よ如何が邪見なる。施無く供養無く犧牲なく 諸の善行悪行の業の果たる異熟無く、此世なく、他世無く、母無く、父無くの化生の有情無く、世に諸の沙門婆羅門の正至・正行にして此世他世を自ら通達し證知し巳りて宣説する無しと。諸比丘よ、これ邪見なり。

南伝大蔵経 第117経 中部経典『大四十経』より抜粋

パーリの原文はこちらです。

Na 'tthi ①dinnaṃ, na 'tthi ②yiṭṭhaṃ,

na 'tthi ③hutaṃ, na 'tthi ④sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, na 'tthi ⑤ayaṃ loko, na 'tthi⑥ paro loko, na 'tthi⑦ mātā, na 'tthi⑧ pitā, na 'tthi⑨ sattā opapātikā, na 'tthi loke⑩ samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañ ca lokaṃ parañ ca lokaṃ sayaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti; ayaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

このうち、

①の意味はdinnaṃ 布施

②の意味は、yiṭṭha 献供(何らかの神に関連して何かを捧げる行為)

③の意味はhuta 祭祀(護摩供養など)

1) juhati (p. 285) ※huta(過去受動分詞)の現在形がJuhati です。

Juhati Juhati [Sk. juhoti, *gheu(d); cp. Gr. χέω, χύτρα, χῦλος; Lat. fundo; Goth. giutan, Ohg. giozan] to pour (into the fire), to sacrifice, offer; to give, dedicate A ii.207 (aggiŋ); Sn 1046 (=Nd2 263 deti cīvaraŋ, etc.); 428 (aggihuttaŋ jūhato), p. 79 (aggiŋ); Pug 56; fut. juhissati S i.166 (aggiŋ); caus. hāpeti2 pp. huta; see also hava, havi, homa.

引用文献:Pali Text Society, London. The Pali Text Society's Pali-English dictionary.

※護摩供養などの祭祀に果報無しとの見解を邪見として退けています。

④ 諸の善行悪行の業の果たる異熟果

⑤この世

⑥あの世

⑦母

⑧父

⑨化生有情

※倶舎論によれば地獄、中有、天人、鬼などの存在(鬼は胎生も含まれる)

⑩修行によって悟りを開いた出家、婆羅門

タテの因縁とヨコの因縁を説くブッダの十悪業

ブッダの十悪業は、タテの因縁(家系の因縁)とヨコの因縁(前世の因縁)からの解脱について説かれていることはご存知でしょうか。

身業

①殺生(せっしょう)

②偸盗(ちゅうとう)

③邪淫(じゃいん)

口業

④妄語(もうご)

⑤綺語(きご)

⑥悪口(あっく)

⑦両舌(りょうぜつ)

意業

⑧貪欲(とんよく)

⑨瞋恚(しんに)

⑩邪見(じゃけん)

この十悪業は、周知の阿含教学ですが、より深く知られることはあまりないのです。ブッダは三世の因縁とそこからの解脱を説きました。当然、この十悪業もそのように理解する必要があります。

なるほど、⑨までは諸悪莫作衆善奉行の教えでありましょう。しかしながら、⑩の邪見については、なにをもって邪見とするのかが、よくわかりません。

阿含経には次のように定義されています。

雜阿含經卷第三十七

不捨邪見顛倒。如是見。如是説。無施無報無福無善行惡行。無善惡業果報。無此世。無他世。無父母。無衆生生世間。無世阿羅漢等趣等向。此世他世。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。

仏教で戒める五見のひとつ、邪見とは十事の邪見といわれて、以下にあげるように因果を否定する邪見により仏教の教えには決して入れない、もっとも悪い見解とされています。

①布施なし

②献供なし

③祭祀なし

④善悪業の果報なし

⑤この世なし

⑥他世(来世)なし

⑦母なし

⑧父なし

⑨衆生の世間に生まれるなし

⑩修行証果の阿羅漢なし

※参考書『仏教用語の基礎知識』水野弘元

ここでいう、「なし」とは、「無」ということではなく、果報もしくは因果がないということです。布施なしとは布施がないということではなく、布施の果報がないということです。

ここで分かることは、

①から④までは、布施や献供、祭祀や善などの行為には果報があると説いています。

⑤と⑥では、その果報がこの世のみならず、来世にも続くことを説いています。

つぎに、⑦と⑧で、母から受け継ぐ因果、父から受け継ぐ因果を説いています。因果は当然、母の母、父の父と遡りますから、これがいわゆるタテの因縁です。

⑨の衆生の世間に生まれるなしというのは、世間とは六道輪廻の世間のことですから、前世の因果により、六道に生まれることを説いています。これはヨコの因縁です。

まとめると、

その一、布施や献供、祭祀や善などの行為により、母方、父方からの因果を除きましょう

その二、布施や献供、祭祀や善などの行為により前世からの因果を除きましょう

その三、修行によって阿羅漢果を目指しましょう

仏教を学ぶ誰もが知っているはずの十悪業の中の邪見の定義ですが、実際には多くの仏教者が自覚していないのです。なかには、ブッダはあの世や輪廻を否定したという学者もいます。

邪見とは六大根本煩悩のひとつ、見のなかに数えられる、もっとも悪いとされる見解です。このなかで、ブッダは幾度となく、三世にわたる因縁因果の法則をとき、十悪業の因果から解脱するための方法として、十善業を説いたのです。

報酬回路の運用法、側坐核瞑想法

ブッダの成仏法、七科三十七道品のうち、実に五科までに説かれているのが、精進することです。

精進根、精進力、精進覚支、正精進、勤神足

これらは言うまでもなく、がむしゃらに精進するのではなく、ブッダの智慧に基づいて精進することであります。

人はたいてい、やらなければいけないことには怠け、やってはいけないことには精進するものです。いや、精進というより、そうなるともはや煩悩です。

じつは、この煩悩の座は、脳幹にあります。

ブッダはこの煩悩の座を知っており、そこを智慧により転換して正しく精進できる脳幹の運用法を説いていました。

それが側坐核瞑想法です。

なぜ、そう断言できるのか?

2500年前にそんな最新の脳科学があるわけないと。

しかし、ブッダは説いています。アーナンダよ。いかなる人であろうとも、四つの不思議な霊力(四神足)を修し、大いに修し、(軛を結びつけられた)車のように修し、家の礎のようにしっかりと堅固にし、実行し、完全に積み重ね、みごとになしとげた人は、もしも望むならば、寿命のある限りこの世に留まるであろうし、あるいはそれよりも長いあいだでも留まることができるであろう。中村元訳『ブッダ最後の旅』

これにより、四神足法は、生命中枢を制御するための修行法であることがわかります。

そして生命中枢は脳幹にあり、とくにそのなかでも側坐核は人が行動を起こすために必要な報酬回路の重要な部位となっているのです。

以前、呼吸法により脳幹にアプローチする技術をブッダは知っていたと書いたことがあります。

まさに、呼吸法と瞑想法により、側坐核や下垂体を運用すれば正しい精進が可能になります。

また、この本では、ジョイフル・アージュニャー瞑想という、喜びが自然に湧き上がる瞑想法も説かれております。

ブッダが説いた祖霊を完全解脱に導く聖地

ヒンドゥー教の古い伝承によれば、ガンジスのほとり、ベナレスはそこで供養を受けた祖霊は必ず解脱するといわれる「三聖地」のひとつとされます。

そのような聖地が本当にあったら、ヒンドゥー教徒のみならず、全世界の仏教徒が参集することでしょう。

じつは、そのような聖地をゴータマ・ブッダはアーガマによって説いていました。

「アーナンダよ。内外のヴァッジ人のヴァッジ霊域を敬い、尊び、崇め、支持し、そうして以前に与えられ、以前に為されたる、法に適ったかれらの供物を廃することがない間は、ヴァッジ人には繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。

霊域とは霊園のことでりあります。また法に適うための『法』とは成仏法にほかなりません。

しかしながら、この説示のみでは祖霊が解脱するとはどこにも説かれておりません。

祖霊を解脱成仏させ、また、その建立者をも完全成仏に導く聖地とはいかなるものなのでしょうか?

ブッダは説いています。

「アーナンダよ。どのような道理によって、修行完成者の教えを聞いて実行する人については、人々がかれのストゥーパをつくってこれを拝むべきであるのか? アーナンダよ。〈これは、かの修行完成者・真人・正しくさとりを開いた人の教えを聞いて実行した人のストゥーパである〉と思って、多くの人は心が浄まる。かれらはそこで心が浄まって、死後に身体が壊れてのちに、善いところ・天の世界に生まれる。アーナンダよ。この道理によって、修行完成者の教えを聞いて実行した人については、人々がかれのストゥーパをつくってこれを拝むべきである。」『ブッダ最後の旅』中村元訳 p.133

ここで、ブッダは大変なことを断言しています。

ブッダや聖者のお墓を祀り、供養することで、大きな功徳がいただけるのはわかりますが、ただ、ブッダの教えを聞いて実行した人にもストゥーパを建立して拝みなさい。そうすれば、心が浄まり、天の世界にうまれる。つまり解脱の徳がいただけると説いています。

ブッダの説く天の世界に生まれるとは、単なる昇天思想ではなく、人を完全解脱へと導く聖者の流れへと入ることに違いありません。

そのような解脱の徳が、ブッダの教えを聞いて実行した人のストゥーパ、つまり仏弟子のお墓を建立して供養することで得られると説いているのです。

なぜそのような功徳がいただけるのか?

そこで、気になるのは、供養の対象となるブッダの教えを聞いて実行した人とはどのような範疇に属するかという問題です。

じつは、ブッダの教えを聞いて実行した人とは、生きた人ばかりではありません。死者もふくまれるのです。当然、祖霊や、様々な霊的存在も含まれます。仏陀は誰に向かって説法したでしょうか。

六道世界の一切有情に対して説いているのです。つまり、祖霊や様々な霊的存在にも説法しています。そのような文証は阿含経、パーリ経典にいくらでも出てまいります。

その代表が雑阿含経に説く、亡くなったブッダの母、摩耶夫人をはじめ、かつて縁者だった多くの諸天に説法する経でしょう。彼らはブッダの教えに随喜し、歓喜してブッダに感謝をささげます。かれらもやはり、生きている人間同様に、ブッダから説法され、それを実行する人なのです。『国訳一切経 阿含部 二』p.430

さて仏滅後の仏弟子たちは、釈尊のこの教えを聞いて、どのようなことを実行したでしょうか。

まずは自分たちの霊域に、釈尊の仏塔を建立し、つぎに多くの聖者たちの仏塔、そしてその周囲には、自分自身の縁者である両親、祖霊のためにお墓を建立したことでしょう。そして、摩耶夫人になされたように、霊的な世界で法を説き続けるブッダのお姿を想像したことでしょう。

もとより、縁者の中にはかつて仏弟子でなかった者もいるでしょう。またさまざまな悪趣に落ちて苦しんでいる御霊もいることでしょう。彼らはここで供養され、やがて彼らの心も浄められ、成仏への道を歩み始めるのです。

また一方で、かつてブッダの教えに触れ、すでに仏弟子となった多くの祖霊もいるはずです。彼らを成仏法をもって供養することで、彼らの霊格があがり、変易生死のプロセスに入ります。

変易生死とは、デジタル大辞典によると「聖者が迷いの世界を離れて、輪廻りんねを超えた仏果に至るまでに受ける生」とあります。

聖者となった彼らは、神霊として子孫を守護するようになります。

「かれら神霊は供養されたならば、またかれを供養し、崇敬されたならば、またかれを崇敬する。かくて、かれを愛護すること、あたかも母が我が子を愛護するようなものである。神霊の冥々の加護を受けている人は、つねに幸運を見る。」

実際にかつて親族であった神霊が、バラモンの行者をブッダに導く話がスッタニパータにでてまいります。『ブッダのことば』p.106

これまでのブッダの説法を稚拙ながらまとめますと次のようになります。

①一族の霊域にて祖霊供養することで、一族の繁栄が期待される。

②亡くなった仏弟子のお墓を建立し、成仏法で供養することで、施主に解脱の徳が与えられる。

③神霊となった祖霊に供養することで、さまざまにご加護や、お導きをいただく。

もし、そのような聖地が現代にもあったら。

仏教徒であれば、誰しもがそう願うのではないでしょうか。

しかし、そのためには、ブッダの正法である成仏法を現代に蘇らせ、その成仏法を体得した阿闍梨とその弟子たちの集まりが必須になります。

そしてそような完全な聖地を実現させたのが、阿含宗開祖桐山靖雄大僧正猊下でした。

しかしながら、この聖地にはまだまだ深い意義がありそうです。つたない私見につき何卒ご容赦お願い申し上げます。

合掌

ブッダは占いを禁じたか?

パーリ長部経典、沙門果経において、ブッダは占いを禁じています。

ところが一方で、三十二相は肯定的に説かれています。三十二相とは、赤ん坊のシッダールタを抱き、この子はのちに仏陀になると予言したアシタ仙人が用いた占術でした。スッタニパータには、相好とヴェーダに通暁した仙人とあります。

アシタ仙人の通暁した相好とヴェーダとはいかなるものだったでしょうか。わたしたちは、それを三十二相として比喩的に知ることができるのみです。無論、三十二相は浩瀚な叡智の宝庫であるヴェーダ思想を背景にもつことは間違いないでしょう。もとより三十二相の深い理解にはヴェーダの知識が必須であることもスッタニパータは示しています。

これは単なる占いではなく、三世を見通す輪廻転生と業の生命論によって完成された運命学であったのです。三十二相は表層の言わばお題目のようなものにすぎません。じっさいには、膨大なヴェーダの叡智や口伝が必要とされた生命論であり、運命学の一角であったのです。

そして、若きシッダールタ王子は燃え上がるような探求心を胸に、自らの将来を見通したこの運命学を深く研鑽したことでしょう。そして、おそらく、その運命学、輪廻転生からくる業思想が間違いでないことを知り、自らその運命学を超える運命転換、いわば因縁解脱の法を探求しはじめます。

ブッダがアシタ仙人の通暁した相好とヴェーダを体得していたことは、彼が、長部経典、三十二相経で弟子たちに三十二相を説いていることからも容易に推察できます。

果たして、ブッダは占いを禁じたのでしょうか。

おそらく、高度な運命学の前で、巷に流行する占いは幼稚であるばかりか、危険であったのでしょう。しかしながら、一方で、バラモン教に伝わる伝統的な運命学はこれを体得し、弟子たちにも教えていたことがわかります。

増一阿含経にも、仏弟子のひとりとして、星宿を通暁し、吉凶を知るナーガパーラという弟子がいたことが説かれています。この星宿というのは、おそらく宿曜暦のことであろうかと思われます。

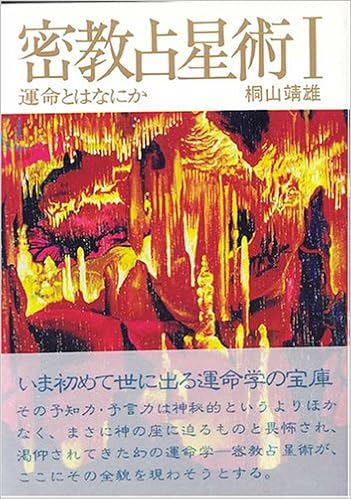

ちなみに、桐山靖雄大僧正猊下の『密教占星術Ⅰ』では、ある仏書に伝わることとして、この宿曜暦というのは、古くからインドにあった暦法で、ブッダの前身であった珠致羅婆菩薩が日月星の暦数を説かれ、その説教により梵天王が暦法をさだめ、その梵暦に占術を加えたものがアシタ仙人が体得していた運命学であったそうです。そしてそれを文殊菩薩が仏陀から説かれて後、宿曜経と名づけて解説したそうです。

これはあくまで伝説ではありますが、仏典には数多くの宿曜経典が存在することから、その源流を長部経典、またスッタニパータにたどることができるのであります。

この『密教占星術Ⅰ』はインド古来の運命学に触れ、仏教がいかに運命や宿命を転換するかをテーマとした素晴らしい運命学入門書で、ぜひ手に取って読まれることをお勧めいたします。

それでは最後にその著からの引用をさせていただきます。

仏陀の「法」の源泉

そこで、いいたいことは、仏陀をはじめ数多くの自由思想家たちも、解脱を考える前に、まず、輪廻と業の思想が事実であるかどうかを確かめたであろうということである。

いや、他の思想家たちは措くとして、あの賢明で合理的な仏陀が、無条件でバラモンの輪廻思想を受け入れるということは考えられないことで、まず第一に、バラモンのヴェーダやウパニシャッドが説く生命観、運命観の真偽を確かめたのに違いないのである。

そのために、彼は、バラモンの運命学を学んで(というのは、バラモンの運命論、人生論は、彼らの運命にたいする洞察、即ち、彼らの運命学の上に立って成立しているからである)バラモンの説く運命論、人生論が誤っておらぬことを知ったわけで、その上にたって因縁解脱の理論と方法論が展開されることになったと見るべきである。仏陀は、バラモンに伝わるヴェーダやウパニシャッド、また、バラモンの僧侶、神官たちから、運命学を学び、さらに彼自身の知識を加えてより完全なものにした高度の運命学を「法」として弟子に伝えた。この伝統を引くものが、前に述べた「密教占星学」である。

この「密教占星学」は、仏教の教理を成立させる上に非常に重要な役目をなすもので、仏教教義に欠くことのできないものである。この密教占星学の実践部門である密教占星法、あるいは密教占星術によって実際に人間の運命を透視してみて、はじめて、人間生命の三世にわたる輪廻がはっきり実証されるのであって、その上に立ってこそ、そこからの解脱がなっとくできるわけである。

気づきの瞑想? その4

サティ、漢訳で、念の修行です。

これをちまたで気づきと訳されています。これは念の一部を意味するだけであって、誤解を生みやすい訳です。

たとえば、阿含経には、六念、あるいは六随念という術語があります。これは、仏、法、僧、戒、施、天の六つを念じ続けることです。これはのちの密教の四度加行にも取り入れられていったわけです。

随念の原語は、anussati (anu-sati)またはanussarati(anu-sarati)

anuとは随ってという意で、sati、saratiとはサンスクリット語でsmṛti

では、どのように念じ続けるのでしょうか。

雑阿含経 念処品(六二三)

佛告比丘。若有世間美色。世間美色者。在於一處。作種種歌舞伎樂戲笑。復有大衆雲集一處。若有士夫不愚不癡。樂樂背苦。貪生畏死。有人語言。士夫汝當持滿油鉢。於世間美色者所及大衆中過。使一能殺人者。拔刀隨汝。若失一渧油者。輒當斬汝命。

たとえば広いフェスティバル会場には、ミスコンに集まる大勢の観客が騒いでいます。

このなかを油を満たした鉢をもってあなたは歩きます。そのとき、首切り役人があなたの背後をついてきて、一滴の油でもこぼしたら、即座に首を切り落とすそうです。

これらに一切かかわらず、念をひとつにして騒々しい歓声や美女を顧みず、会場をつっきります。

このようにして、文字通り、命がけで集中して、念じ続けます。仏陀はこのような念を行えるものが我が弟子であるとこの経では説かれています。

気づきの瞑想? その3

気づきの瞑想、その代表的瞑想が四念処観ですが、このごろはYouTubeでも指導動画がアップされるなど、注目されています。

仏教の瞑想修行に興味をもたれるかたは、とにかく、テクニックをはやく知りたがるわけです。そこで、YouTubeでということなんでしょうけれども、

たとえば、身念処の不浄観ですが、いきなりやったら、マジでうつ病になりかねません。また適齢期の真面目な若者がやったら男女交際に抵抗を持つようになりはしませんかね。ひいては出生率にも影響するのではないでしょうか。

仏陀の修行法というのは、師匠なり阿闍梨などが、弟子の機根に応じて慎重に授けるものです。

阿含経にこのような経典があります。

雜阿含經卷第二十九(八〇九)

時諸比丘。修不淨觀已。

極厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或繩自絞。投巖自殺。或令餘比丘殺。

なんと不浄観を熱心に取り組みすぎて、自殺者が出たのです。また、天魔にそそのかされて自殺幇助をするバラモンまで出現しました。

そこで仏陀は

阿難。何等爲微細住多修習。隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。謂安那般那念住。

阿難よ、微細住を多く修習し、隨順に開覺すれば、すでに起きた悪不善の法をよく休息せしむ。所謂、安那般那の念に住するなり

と呼吸法を教えました。

もちろん仏陀は、四念処をいきなりやりなさい、なんてことは説いていません。こんなことにならないように、四念処観は、

雜阿含經卷第二十四( 六二四)

佛告欝低迦。汝當先淨其戒。直其見具足三業。然後修四念處。

佛、欝低迦に告げたまわく、『汝、まさに先その戒(習慣)を浄め、その見を直して、三業(身口意の三業、いわゆる十善業)を具足すべし。しかるのち、四念処を修習せよ。』

ちゃんと、習気のような悪因縁を浄め、正見(正しい価値観)を持ち、十善業がきちんと修められるようになったら、四念処観を実習しなさいと説いています。

悪因縁を浄めるだけでも、大変、熱意と時間のかかる修行です。ましてや四念処観がどれほど高度な瞑想法か、おしてしるべきでしょう。いたずらに文字や、言葉、まして動画などから真似するものではありません。